今回は、マニエリスムについて解説するわね。

ルネサンス美術の後の潮流だよな!

どんな感じか気になるぜ……!

「マニエリスム」の代表作は?

まずはマニエリスムの代表作を見ていきましょう。

1526〜1528ごろ/サンタ・フェリチタ聖堂(フィレンツェ)

1535年/ウフィツィ美術館(フィレンツェ)

1545年/ロンドン・ナショナル・ギャラリー

中世からルネサンスへかけてと比べたら、そこまで大きな変化が無い感じするな〜。

「マニエリスム」の特徴は?

では、マニエリスムの特徴について解説していくわね。

「マンネリ」「マナー」と語源が同じ

ワンパターン化して新鮮さが無くなることを「マンネリ」って言うわよね。

実はこの「マンネリ(マンネリズム)」は、マニエリスムから生まれた言葉なのよ。

マンネリって、恋愛とかで関係性が落ち着いちゃって刺激が無いな〜ってときに使う言葉だよな!

そして、マニエリスムの語源は「様式」や「手法」という意味がある「マニエラ」というイタリア語。

マニエラは英語だと「マナー」という言葉になるわ。

なるほどな〜。

マニエラを「真似すべき手本」「パターン化したもの」と考えると、よりイメージしやすいわね。

確かに!

マナーは真似すべき手本だし、行動がパターン化した結果マンネリになるもんな!

マニエリスムも同様のイメージでとらえることができるわ。

ん?

ってことは、何かを手本にしたり、パターン化したりしたってことか?

そう。

マニエリスムは、ルネサンスの美術を手本にした美術の潮流を指すのよ。

ルネサンスの模倣という悪評

ルネサンス以後の芸術家や批評家たちは、

「ルネサンスで芸術は頂点を極めた」

と考えたわ。

あれだけの巨匠や天才が誕生したしな〜。

マニエリスム期の画家で批評家でもあったジョルジョ・ヴァザーリは、

「もっとも美しいものを繋ぎあわせて、考えられる限りの美を備えた人体を作る様式」

として、美しい様式(ベルラ・マニエラ)を定義したわ。

なるほど、これがルネサンス美術の模倣ってわけか!

マニエリスムの芸術家たちは、ベルラ・マニエラであるルネサンスの巨匠、ミケランジェロらの作品を懸命に模倣したわ。

どおりで代表作を見ていると、ルネサンスからあまり大きな変化が無いように感じたわけだ。

16世紀のうちはルネサンスを模倣することが肯定的に受け止められていたわ。

けど、17世紀に入ると、

「マニエリスムは結局、型にはまったモノマネでしかない」

と非難する批評家が出現して、たちまちマニエリスムの評価は下がってしまったのよ。

まぁ、でも確かに真似をしているだけだとそうなっちゃうよなぁ……。

けど、20世紀に入ると、マニエリスムは再び評価されるようになったわ。

それはなんでだ?

マニエリスムの芸術家たちは、ただ模倣をするだけでなく、自分たちの色を出すさまざまな工夫をおこなったのよ。

そしてその工夫が、マニエリスムの次の美術の潮流である「バロック美術」へと繋がったの。

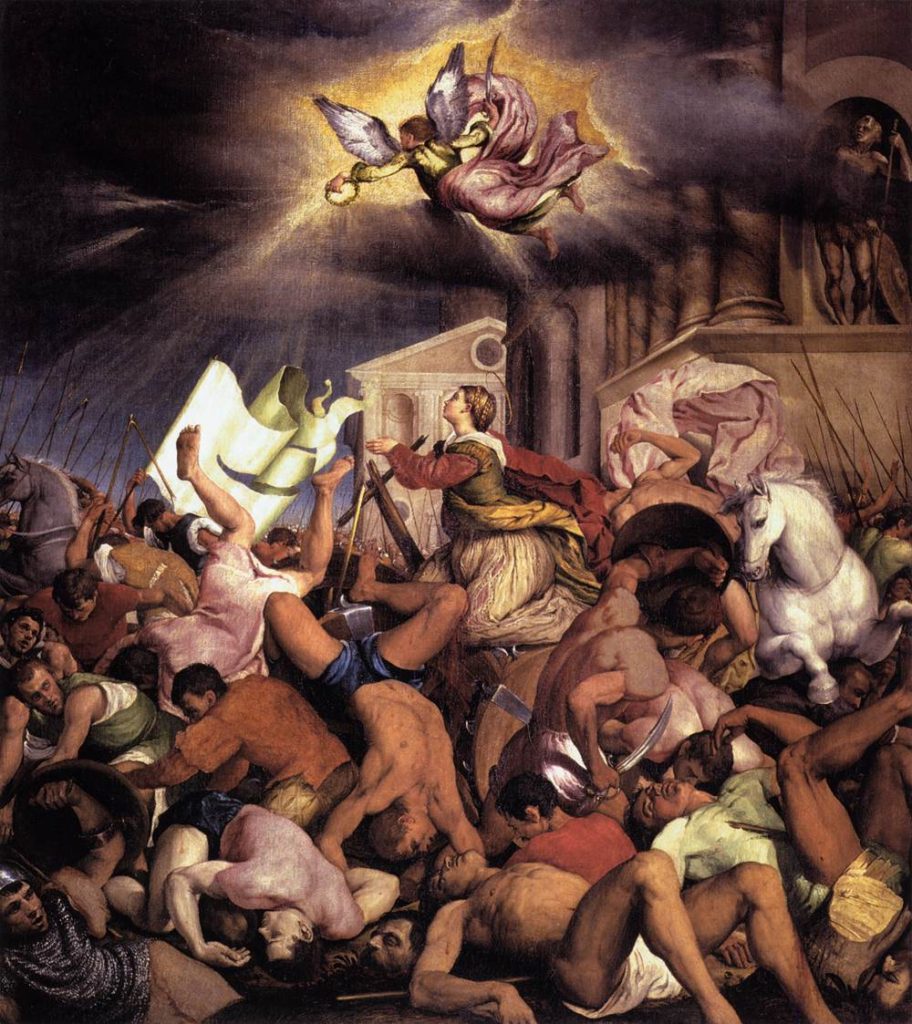

あらゆるものを極端に表現

マニエリスムの芸術家たちはどんな工夫をしたんだ?

絵画に関して言うなら、とにかくあらゆるものを極端に表現したわ。

極端に?

具体的には、

・体のパーツの比率

・ポーズ

・明暗のコントラスト

・色彩

・遠近法

といったものを極端にしたの。

例えばこれは、体のパーツを極端にした例ね。

マリアの首が異様に引き伸ばされている。

確かにこうやって改めてみると首が不自然に長いな!!

ポーズもものすごい体をくねらせている感じがするわよね。

わざとらしいほどに人物たちのポーズが大胆。

なんかもうひっくり返っちゃっている人がいるな!

確かに、ルネサンスの作品ではこんなの見たことないぞ……!

この作品は明暗のコントラストも激しくて、ルネサンス美術の自然な感じとは違うでしょ。

色彩に関しても、ルネサンス美術では自然界でよく見られる色が使われていたのに対して、マニエリスムだと……、

服の色が水色とピンクって、サンリオキャラクターの色合いみたいだな……!

という感じで、マニエリスムの芸術家たちは独自の表現で味付けをしていたのよ。

なるほどなぁ……。

それともう一つマニエリスムの作品の特徴として、

不穏な雰囲気や色合いの作品が多い

というのもあるわね。

ルネサンスのときと比べて、社会情勢が不安定だったことが関係しているようだな〜。

こういった要素が引き継がれて、バロック美術が花開くのよ。

「マニエリスム」が見れる場所は?

残念ながら、日本でマニエリスムの作品を鑑賞できる場所はほとんど無いわね。

企画展なんかもあまりおこなわれてなさそうだなぁ。

マニエリスムの作品をいろいろ知りたいという方であれば、画集を購入することがおすすめね。