今回は弥生時代の美術を紹介するわね。

縄文時代の次に続く時代だな!

弥生時代の美術の代表作は?

まずは弥生時代の代表的な美術品を見ていきましょう。

壺形土器

弥生時代後期/東京国立博物館(東京)所蔵

参照:弥生土器 – Wikipedia

袈裟襷文銅鐸

弥生時代後期/東京国立博物館(東京)所蔵

参照:C0078587 袈裟襷文銅鐸 – 東京国立博物館 画像検索

歴史の教科書で見たことがあるな!

弥生時代の美術の特徴は?

では、弥生時代の美術の特徴を解説していくわね。

朝鮮半島から稲作と青銅器が伝来

弥生時代が始まったのは、だいたい紀元前400〜500年(※)くらいと言われているの。

※諸説あり。紀元前1000年ごろという新説も出ている。

1万年以上続いた縄文時代と比べると、1000年程度だった弥生時代は短く感じるな〜。

縄文時代から弥生時代に入って、何が変わったんだ?

正確に言うと弥生時代に入る前なんだけど、大陸や朝鮮半島から稲作が伝わったのが大きな変化ね。

弥生時代に日本人の主食である米が定着したんだな!

そう。

縄文時代の晩期は、日本より一足先に国家が形成された大陸や朝鮮半島から多くの渡来人(※1)がやってきたと考えられているの。

(※1)渡来人:大陸や朝鮮半島から日本に渡ってきた人々のこと。

ふむふむ。

その渡来人が、これまでの日本に無かった文化を持ち込んだってことか〜。

そうね。

渡来人によって伝えられた重要なものとして青銅器もあるわ。

これまで土製の道具しか作れなかった日本人にとって、青銅製の道具を作れるようになったのは大きな変化だったろうなぁ。

弥生時代の美術を解説する上で、この稲作と青銅器の伝来が重要なポイントになってくるわね。

というわけで、まずは土器がどのように変化したのか見ていきましょう。

実用的なデザインになった「弥生土器」

時代の名称と同じで、縄文土器が弥生土器になったんだよな。

何が変わったんだ?

もちろん縄文土器がいきなり弥生土器になったわけではないけど、縄文時代から弥生時代にかけて土器のデザインは徐々に実用的になっていったわ。

……あれ?

縄文土器って、実用性しか無かったところから徐々に装飾的になっていったよな?

また戻っちまったのか?

決して、「戻った」=「退化した」というわけではないわ。

朝鮮半島と近かった西日本は、「無文土器」と呼ばれる装飾がほとんどなく実用的な朝鮮半島の土器の影響を色濃く受けたの。

朝鮮半島の無文土器の例。

参照:無紋土器

なるほど、稲作に適した土器の文化も入ってきていたんだな!

そういうことね♪

実は、デザインだけでなく土器の作成方法も変化があったのよ。

どういう変化があったんだ?

まず、土器を焼くときの温度が高くなったわ。

縄文時代は、ただ火の中に土器を置いたのに対して、弥生時代では、藁(わら)や土をかぶせて焼いたのよ。

そうすることで、安定した高温で土器を焼き上げることが可能にあったわ。

おお〜!

縄文土器と比べて弥生土器が赤っぽいのは、高温で焼いた結果なのよ。

縄文土器と比べると……。

参照:火焔型土器 – Wikipedia

弥生土器は赤っぽく見える。

参照:弥生土器 – Wikipedia

こうやって比べてみると、たしかに!

他にも、より頑丈にするためにつなぎとして砂を入れて土器を作るようになったわ。

これによって、縄文土器ほど分厚くしなくても、薄くて軽い丈夫な土器が作れるようになったのよ。

デザインだけじゃなくて、厚さや重さもスマートになったってことか!

……なんかApple社の新製品発表みたいだな!笑

たしかにね。笑

ちなみに、

西日本は朝鮮半島の文化の影響を大きく受けた

と言ったけど、東日本、とりわけ東北の方に関しては、弥生時代が始まってからも縄文時代の文化を維持していたわ。

縄文から弥生になったからといって、全部が一気に変わったわけじゃなかったんだな。

……ところで、気になったんだけどさ。

時代名の「縄文」は土器の名前が由来だったけど、「弥生」は何由来なんだ?

弥生は、弥生土器が初めて出土した土地の名前よ。

「東京都文京区弥生」なんだけど、ちょうど東京大学のすぐ側の一画なのよ。

なるほど、弥生は地名だったのか!

目的や用途が不明?な青銅器「銅鐸」

弥生時代を代表する美術と言えば、やっぱり銅鐸ね。

加茂岩倉遺跡で出土した銅鐸の数々。

参照:銅鐸 – Wikipedia

中学校の歴史の授業で出てくるから、ほとんどの人が名前を聞いたことがあるよな!

実はこの銅鐸、未だに何のためにどうやって使われていたのかが分かっていないのよ。

え〜!!

それは驚きだぜ……!

定説としては、大陸を起源とする「鈴」が朝鮮半島を経由して伝わったと言われているわ。

言われてみれば、なんか形が似たような鈴はあるよな!

鈴。

参照:鈴の音の4つのスピリチュアルな意味!7種類の鈴の音別の意味もヒーリング経験のある筆者が解説 | Mistory[ミストリー]

ってことは、楽器みたいに鳴らして使ったのかな?

楽器として使われていた説もあるわね。

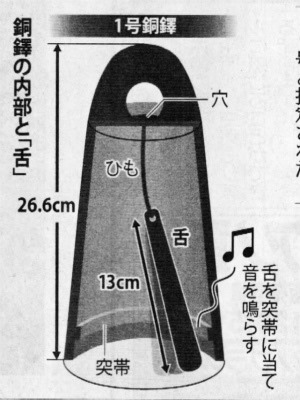

実際、出土した銅鐸の中にはちゃんと音が鳴る構造になっているものもあるのよ。

舌(ぜつ)というパーツが突帯(とったい)に当たると音が鳴る仕組み。

参照:銅鐸 – ダッファーさんの家

ただ、楽器として使うには巨大すぎるものも多いのよ。

最大のものとなると高さが134cmもあるわ。

もう小柄な成人女性の身長くらいあるじゃん……!

……となると、他に何に使っていた説があるんだ?

あとは、祭祀に使っていたという説も濃厚ね。

青銅器を作製する技術が伝わってから、銅鐸以外にも銅鏡、銅剣、銅矛といったものが作られたんだけど、いずれも祭祀用に作られていたの。

と考えると、祭祀用に作られたと考えるのも筋が通っているわよね。

銅剣。

参照:銅剣 – Wikipedia

たしかにな〜。

青銅製となると、なんだか高級感も感じるし、個人的には宗教的な儀式にうってつけな感じがするぜ!

これら二つの説を合わせて、

楽器として伝来したものが日本で独自に進化して祭祀用の道具となった

とする説が、一番理に適っている感じはするわね。

弥生時代の美術が見れる場所は?

弥生時代の美術をまとめて鑑賞できる場所はあるのか?

縄文時代の美術の記事でも紹介したけど、やっぱりなんと言っても日本一の博物館である東京国立博物館ね。

平成館の考古展示室に土器などが常設展示されているわ。

他にはどこかオススメの場所ある?

大阪府和泉市にある、大阪府立弥生文化博物館もオススメよ。

この博物館は、弥生時代の遺跡「池上曽根遺跡」に併設された博物館なの。

弥生時代の美術を時代背景から知ることができるわ。

縄文時代の美術と同様に、遺跡に併設された博物館や資料館をチェックするのが良さそうだな!

そうなると、歴史の教科書でおなじみの弥生時代の遺跡、吉野ヶ里遺跡なんかも……。

ご想像のとおりね♪

佐賀県神埼郡にある吉野ヶ里遺跡も、公園として整備されていて展示室などが併設されているわね。