今回はロマネスク美術を解説していくわね。

日本人にはあんまり馴染みないと思うけど、どんな感じなんだろうな?

「ロマネスク美術」の代表作は?

まずはロマネスク美術の代表作を紹介するわ。

ピサ大聖堂

1063〜1118年および1261〜1272年/ピサ(イタリア)

参照:ピサ大聖堂 – Wikipedia

861年/ヴェズレー(フランス)

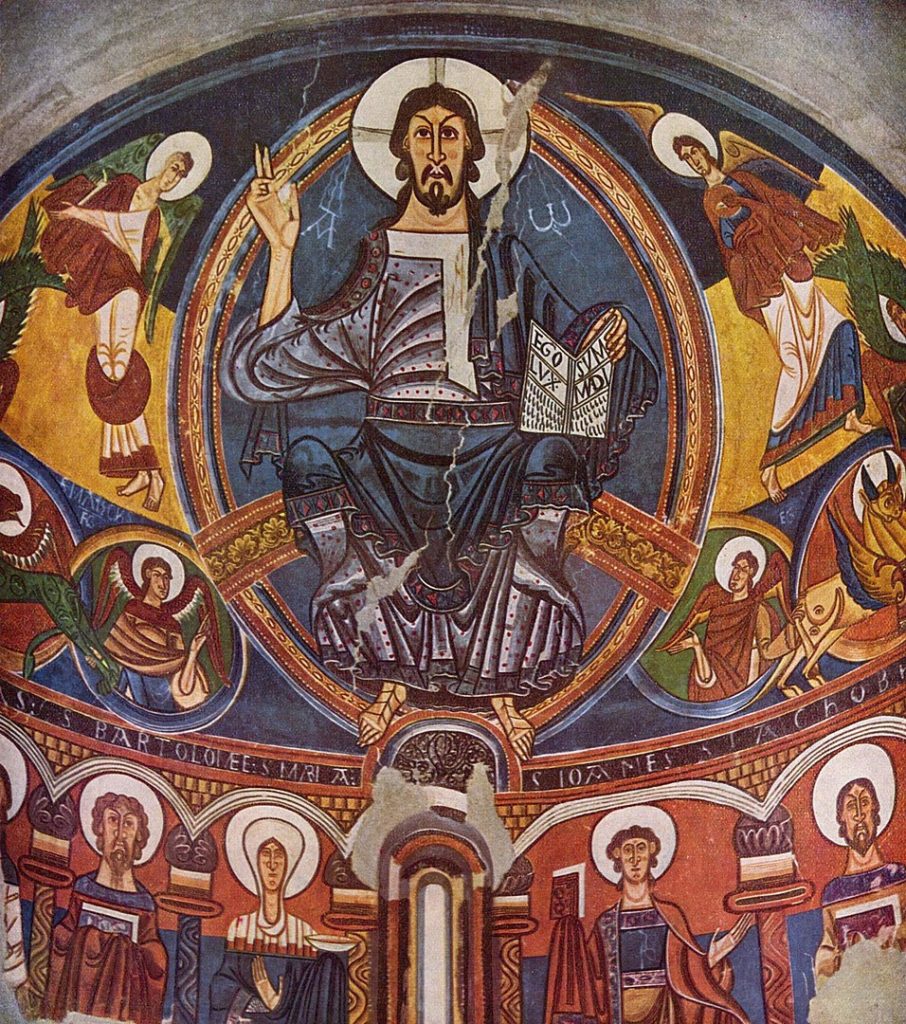

1123年ごろ/カタルーニャ美術館(スペイン)

10世紀ごろ/サント=フォワ修道院(フランス)

ピサ大聖堂の斜塔は知っているぜ!

ガリレオ・ガリレイが鉛玉を落とす実験をしたところだよな!

「ロマネスク美術」の特徴は?

では、ロマネスク美術の特徴を見ていきましょう。

美術作品の特徴の話をする前に、美術史上どんな流れでロマネスク美術が始まったのかに触れるわね。

その上でまず、キーワードになるのが「ゲルマン民族」の存在よ。

ゲルマン民族?

ゲルマン民族の影響

ゲルマン民族は、現在のドイツ北部やデンマーク、スカンディナヴィア半島の南部の辺りに昔からいた民族よ。

そのゲルマン民族が別の民族に追われて大移動をおこない、西ローマ帝国の領土に侵入してきたの。

そして、西ローマ帝国の首都・ローマは陥落。

476年、西ローマ皇帝が廃止されることになるわ。

ビザンティン美術の栄えた東ローマ帝国は1000年も続いたのに、西ローマ帝国はたった100年で終わってしまったなんて……。

だから、歴史の教科書とかだと「西ローマ帝国の滅亡」って書かれていることが多いわ。

でも、滅亡というような悲惨な感じではなかったの。

え?なんでだ?

侵略されたんだろ?

実は西ローマ皇帝が廃される前から、ゲルマン民族はすでに傭兵などをおこなう形でローマ帝国の中に入り込んでいたのよ。

だからむしろ、ゲルマン民族は「我々もローマ帝国の一員だ」という感覚があったんだわ。

侵略したというより、溶け込んだって感じだったのか……!

そういう感じよ。

だから、西ローマ帝国の領土だった地域は、西ローマ帝国が無くなった後も古代ローマの文化や美術様式を変わらず受け継いだのよ。

なるほどな〜。

それでその後はどうなったんだ?

ゲルマン民族はローマ人と土地を分け合って分割統治したわ。

すると、ゲルマン民族の一部族だったフランク人が勢力を強めてフランク王国を建国。

フランス・イタリア北部・ドイツ西部辺りを支配するようになったの。

このフランク王国は、現在のフランスの元になっているのよ。

名前が似ているし、なんとなくそうじゃないかって思っていたぜ!

そんなフランク王国カロリング朝のカール大帝は、キリスト教に基づく統治を進めようとしたわ。

その一貫で、後に「カロリング朝ルネサンス」と呼ばれる文芸振興をおこなったの。

初期のロマネスク美術は、カロリング朝ルネサンス下で組織化されたキリスト教の教会建築によって発展したの。

キリスト教を広めたり学んだりする場所が必要になって、教会建築が増えたってわけか〜!

そんな感じね♪

修道院建築のロマネスク

少し話が長くなったわね。

ただ、これまで話したような歴史があって、10世紀末〜12世紀はロマネスク様式での教会建築ブームだったのよ。

とりわけ地方の修道院建築が多かったことから、ロマネスク美術は「修道院建築のロマネスク」と言われることもあるわ。

そのロマネスク建築にはどんな特徴があったんだ?

ロマネスク建築の特徴は、

・厚い石造りの壁

・小さい開口部(※1)

・石柱に施された彫刻

・半円アーチ

・半円形の壁面装飾「ティンパヌム」

・建物内部のフレスコ壁画

という感じ。

(※1)開口部:壁や屋根などに設置された窓や出入り口のこと。

厚い石造りの壁と開口部の小ささがロマネスク建築の分かりやすい特徴。

参照:トゥールニュ – Wikipedia

半円アーチによって成り立っているため、全体的に丸っこい印象がある。

参照:ロマネスク建築 – Wikipedia

サント=マドレーヌ大聖堂のティンパヌム。

参照:ティンパヌム – Wikipedia

ロマネスク建築の石柱に施された彫刻。完全な丸彫りではなく、半立体なのがロマネスク的。

参照:ロマネスク – Wikipedia

こう改めてみると、なんかどっしりしている感じだな!

石でできた重たい屋根を支えるために、頑丈な柱や厚い壁が必要だったの。

開口部が小さいのも、そうしないと崩れてしまうからよ。

聖地巡礼・聖遺物崇拝ブーム

教会建築が増えた理由として、

フランク王国がキリスト教に基づく統治をおこなおうとしたから

と言ったけど、実はそれだけが理由では無いの。

他にはどんな理由があったんだ?

「聖地巡礼」ブームよ。

聖地巡礼?!

アニメのモデルになった町やドラマのロケ地にファンが行くあの……!

むしろその聖地巡礼の元になったのが、キリスト教の聖地巡礼よ。笑

それで、当時のキリスト教徒たちはいったい何の目的で聖地巡礼をしていたんだ?

もちろん信仰心があるから、聖地とされる場所へ行くこと自体に意味があったわ。

けど、他にも目的があったの。

それは、「聖遺物崇拝」よ。

聖遺物?

それはなんだ?

日本人に分かりやすく説明すると、お寺に祀られる御本尊(※2)に近いものね。

(※2)御本尊:信仰の対象として安置される仏像・経典などのこと。

なるほど!

イメージが湧いたぜ!

代表作で紹介した「聖女フォワの遺物像」はまさに聖遺物ね。

聖女フォワの遺物像画像

聖女フォワは、キリスト教がまだ迫害されていた時代に殉教(※3)して聖女として祀られるようになった存在よ。

(※3)殉教:自らの信仰のために命を失うこと。

信仰のために死を選ぶってすごいよなぁ。

きっとそんな聖女フォワの遺物像を拝むことで、巡礼者たちは自分の信仰心を確認したんだろうな〜。

もちろん、そういう純粋な信仰心もあったと思うわ。

ただ、それだけではないのよ。

この聖女フォワの遺物像があった町で、囚人や病人が救われるなどの奇跡が立て続けに起こったの。

その結果、「拝めば自分にも奇跡が起こる」と話題になって巡礼者たちが殺到したのよ。

おお……。笑

運気が上がるパワースポットに殺到する日本人と似たものを感じるな……。笑

いつの時代、どんな民族であろうと、人間はやっぱり人間ね。笑

と、そんな感じで聖遺物崇拝ブームにあやかって、各地の教会で聖遺物が作られたのよ。

写実性の無い絵画表現

ロマネスク美術では建築物や聖遺物が多いのは分かったんだけど絵画は無かったのか?

さっきも建築の特徴のところで少し触れたけど、教会内部の天井や壁にはフレスコ画(※4)が描かれたわ。

(※4)フレスコ画:生乾き状態の漆喰の上から水で溶いた顔料で描く手法。

栄光のキリストの画像

なんというか……、子供向けのアニメの絵柄みたいだな。笑

そうね。笑

ビザンティン美術の記事でも同様の話をしているけど、中世ヨーロッパの美術はキリスト教の影響がとにかく強かったわ。

そのキリスト教の精神性を表現するために、イエス・キリストや聖人の姿はあえて写実性の無い表現で描かれたのよ。

エジプト美術もそうだったけど、やっぱり信仰が絡んでくると絵がリアルじゃなくなるんだなぁ。

ロマネスク美術を含む中世ヨーロッパの美術は、後世の美術批評家たちから、

「なんて稚拙な表現だ!中世ヨーロッパは暗黒時代だ!」

と酷評されたのよ。

気持ち分からなくもないけど、後の時代の人間にとやかく言われるのもな〜……。

ちなみに「ロマネスク」という名称は、後世の美術批評家たちから

「こんなのは『ロマネスク(堕落して粗野になったローマ風の美術)』だ!」

と蔑まれて名付けられたのよ。

そんな理由で「ロマネスク」って呼ばれるようになったとは……!

「ロマネスク美術」が見れる場所は?

ここまで紹介してきたロマネスク美術だけど、日本で見られる場所はほとんど無いのよね。

ヨーロッパの現地に直接見に行くか、それが難しいならロマネスク建築の写真集とかを見るのがいいかもしれないな!