今回はルネサンスの巨匠・レオナルド・ダ・ヴィンチを紹介するわね。

誰もが知っている画家だよな!

「ダ・ヴィンチ」の代表作は?

まずは、ダ・ヴィンチの代表作をいくつか紹介するわね。

1503〜1506年ごろ/ルーブル美術館

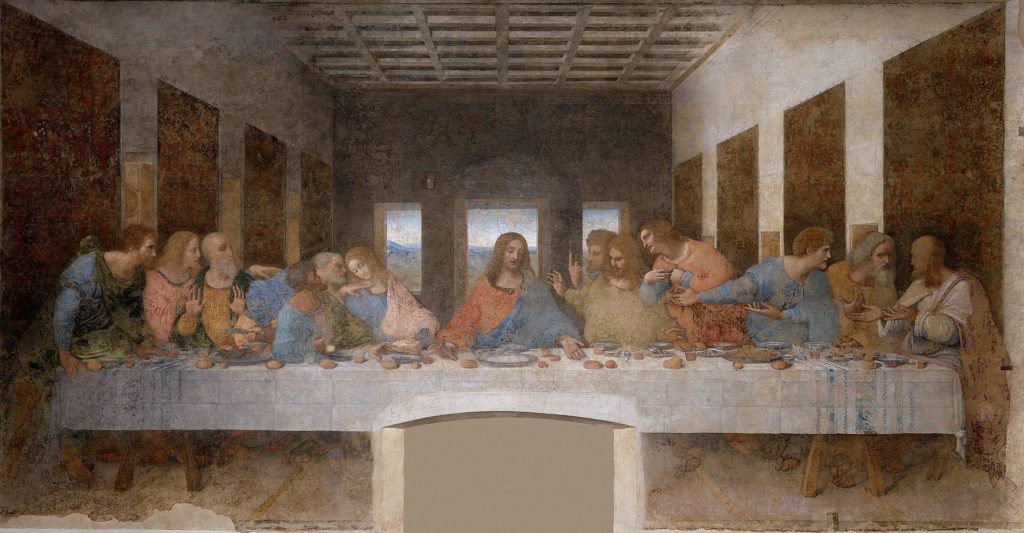

1490年代/サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会

1483〜1486年 /ルーブル美術館

1472〜1475年ごろ /ウフィツィ美術館

やっぱり知っている作品が多いなぁ。

「ダ・ヴィンチ」はどんな人?

ダ・ヴィンチがどんな人だったか紹介するわね。

ちなみに、日本人は「ダ・ヴィンチ」って呼ぶ人が多いと思うけど、実際には「レオナルド」が名前なのよ。

「ダ・ヴィンチ」というのは「ヴィンチ村出身の」という意味だからね。

そうだったのか!

ただ、この記事では一般的な呼称「ダ・ヴィンチ」でいかせてもらうわね♪

博学の天才

ダ・ヴィンチはとにかく博学だったわ。

博学ってどういうことだ?

あらゆる学問に通じていることを言うわ。

ダ・ヴィンチの場合、例えば、

・芸術

・建築学

・数学

・解剖学

・天文学

・工学

・物理学

etc

といったさまざまな学問で業績を残しているの。

すげぇ……!

他にも、画家として活動する傍らで、軍事技術者としてヴェネツィアを守る役割を担っていたこともあるわね。

要塞を建築予定の町の地図を独自の方法で制作して、土木技術に特化した工兵のトップまで上りつめたの。

一人で何人分の人生を歩んでいるんだ……。

ダ・ヴィンチはとにかく好奇心が旺盛で、身の回りで気になったものを徹底的に観察、考察する癖があったわ。

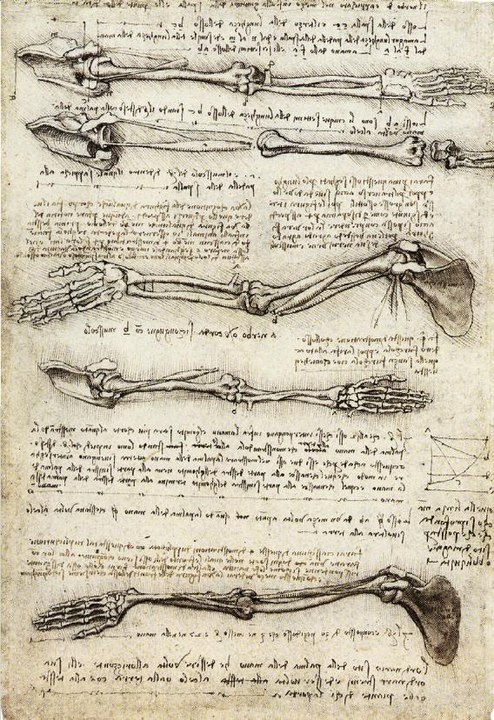

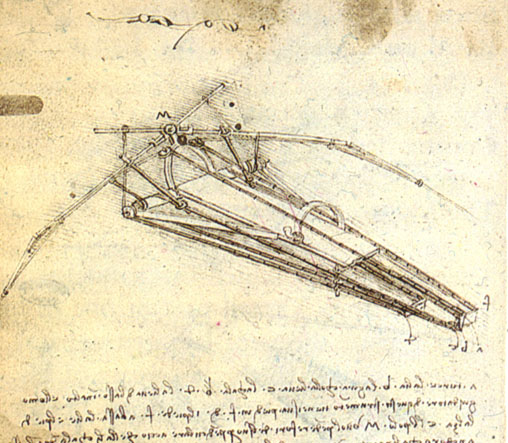

そして、それらを丁寧に挿絵付きで手稿にまとめていたの。

手稿は13,000ページという膨大な量残されていて、それゆえにダ・ヴィンチの業績が明らかになっているわね。

腕の骨格の詳細なスケッチをおこない、

大量にメモを書き込んでいる。

鳥型飛行機の構造について書いている。

ダ・ヴィンチは生涯、空を飛ぶことに思いを馳せていたようで、

こういった手稿をたくさん残している。

研究者っぽい性質の人だったんだなぁ。

飽き性だけど驚異の集中力

これだけの業績を残したダ・ヴィンチには、長所でもあり短所でもある

ものすご〜〜く飽き性

という性質があったの。

それ聞いてちょっと安心したぜ……!

あまりにも多彩だから、

「あれ?ダ・ヴィンチの周りだけ時空ゆがんでない?」

って思っていたわ……。笑

で、ダ・ヴィンチはどれくらい飽き性だったんだ?

そうね、仕事をしていても途中で放棄してしまうくらいには飽き性だったわね。

それで、お客さんと何度もトラブルになっているわ。

ダメじゃん……!!

その代わり、興味があるうちは凄まじい集中力を発揮したの。

代表作・最後の晩餐を描いているときなんて、丸一日食事も食べずに絵を描き続けていたときもあったそうよ。

もはや漫画のキャラクターみたいな人だな……!

そんな破天荒なダ・ヴィンチだったけど、

・母親や弟子、使用人など親しい人にとにかく優しい

・逃してやるために籠に入れて売られている鳥を買った

・嘘つきで盗人なダメ人間を30年以上養っていた

といった優しい性格でもあったようね。

ルネちゃん、三つ目のエピソードは優しさより破天荒さが勝ってねぇか……?笑

鏡文字を書いていた

ダ・ヴィンチの天才エピソードとしてよく言及されるものだけど、ダ・ヴィンチは文章を「鏡文字」で書いていたわ。

鏡文字ってなんだ?

文字がすべて左右反転になっていることよ。

あっ!!

ってか、さっきの手稿の文字を拡大して見ると、たしかにすべて反転している……?!

でも、どうして鏡文字で書いているんだ?

「秘密主義ゆえに他の人に読まれないようにするため」

という説もあったようだけど、

「正規の教育を受けておらず、対面に座っている人を真似て文字を覚えた」

というのが実際のようね。

なるほどな〜。

ダ・ヴィンチはたしかに目を見張るような業績を残した偉人ではあるわ。

けど、その強烈なエピソードゆえに

「実際より高く評価されすぎている」

とする研究者もいるわ。

ミケランジェロと不仲

ダ・ヴィンチは基本的に自分の周りの人に対して仏のように優しい人だという話はしたわね。

ただ、同時代のライバルの画家・彫刻家であるミケランジェロ・ブオナローティとは犬猿の仲だったようね。

ミケランジェロも巨匠だし、お互い意識していたというのはあったのかもな!

「同時代」とは言ったものの、ダ・ヴィンチの方が23歳年上。

なのに、ローマの中心地で活躍していたのはミケランジェロ。

そういう部分も関係していたと思われるわ。

ダ・ヴィンチ、おとなげないなぁ。笑

ダ・ヴィンチはあらゆることに精通した人だったけど、ミケランジェロは職人気質。

性格からして不一致だった部分もあるようね。

なるほどな〜。

ダ・ヴィンチがミケランジェロに

「彫刻家なんて、汗・ホコリまみれでパン職人みたいな仕事だなw」

とつっかかると、

ミケランジェロはダ・ヴィンチに、

「絵を描いてばかりなんて、女子供にお似合いの芸当だなw」

と応戦する状態だったそうよ。

ダ・ヴィンチもミケランジェロも、発言が屈折しすぎだわ……!

「ダ・ヴィンチ」の作品の特徴は?

ダ・ヴィンチの作品の特徴を解説するわね。

作品が謎めいている

ダ・ヴィンチというと、映画(原作は推理小説)の「ダ・ヴィンチ・コード」が思い浮かぶ人がいると思うわ。

主人公の暗号解読官が、ダ・ヴィンチの作品に隠された暗号 の解読に挑む……みたいな作品だよな!

これ以上話すとネタバレになるので言わないけど(笑)、推理小説のモチーフになるくらいダ・ヴィンチには謎めいた作品が多いのは事実よ。

例えば、どんな謎があるんだ?

例えば、

・絵の中に絵の内容と無関係な文字が書き込まれている

・理由の分からない修正が加えられている

・同じテーマなのになぜか他の画家と違う描き方をしている

といったものがあるわね。

これ以外にも、個別の作品ごとに不思議な点が多数あるの。

そりゃ確かに「謎」と言われてもおかしくないな……。

それで、どうして作品に謎が多いんだ?

謎が多いことについて、

・ダ・ヴィンチは秘密結社と関係があって……

・ダ・ヴィンチは裏の顔があって……

とオカルトっぽい解釈をする人もいるけど、

おおよそ謎が多く感じる理由は、

ダ・ヴィンチが伝統やルールをあまり守っていないから

というのが大きいわね。

手稿にもオリジナリティーあふれるアイデアが多いように、絵画でも独自性が強かったのか……!

ダ・ヴィンチが活躍したルネサンス期は、画家に個性が生まれた時代ではあったけど、キリスト教絵画には守るべき伝統がいろいろあったのよ。

特に、描かれている人物が誰であるか特定するためのアイテム(アトリビュート)については細かく決まっていたわ。

聖母マリアを描く場合は、必ず赤と青の衣を着せて白百合の花をそばに描く……みたいなのだよな!

そうそう。

ダ・ヴィンチはそういったルールを結構無視しているの。

ダ・ヴィンチにとって、伝統的に則って絵画を制作することよりも自分の考える美を追求する方が大切だったのよね。

とてもダ・ヴィンチっぽい理由だなぁ……。

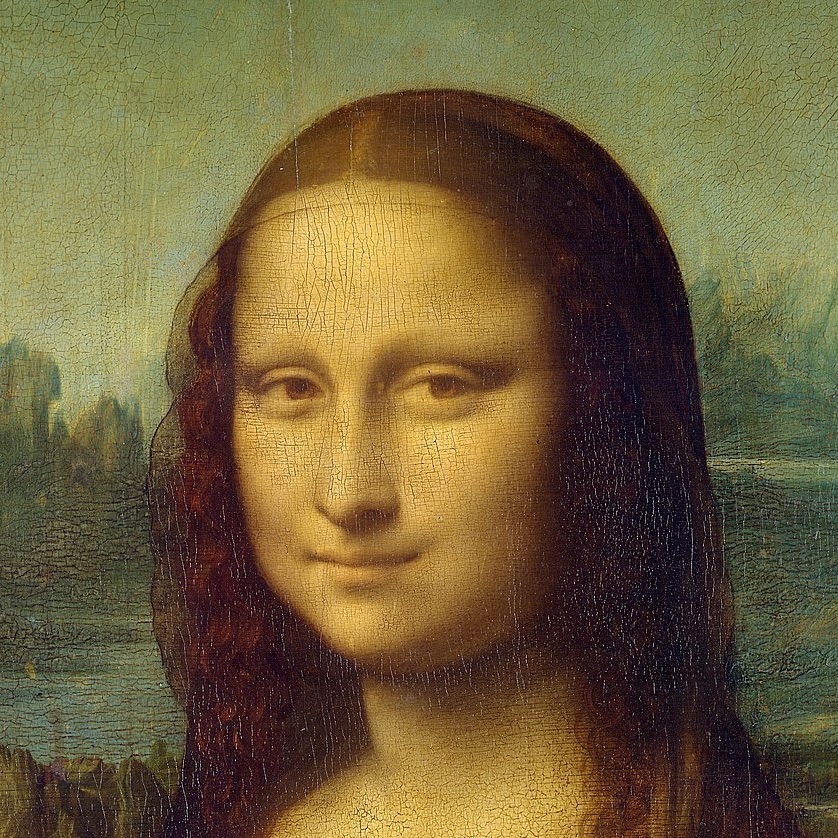

発明した技法「スフマート」

ダ・ヴィンチは発明家と言えるほど新しいアイデアをさまざま思いつく人だったけど、実は絵画の技法も開発しているの。

それは「スフマート」と呼ばれている技法。

スフマート?

簡単に言うと、輪郭線をぼかして描く技法よ。

当時のヨーロッパの絵画では、人物と背景の境目をはっきりさせるのが主流だったの。

でも、ダ・ヴィンチはそれを、

「自然界に『輪郭線』なんて存在しないだろ!」

と一蹴したわ。

今となっては当たり前な部分もあるけど、当時は革新的だったんだろうな。

ダ・ヴィンチは女性の肌や服のしわを、陰影の移り変わりだけで表現したの。

だから、同時代の画家の絵と比べると、ダ・ヴィンチの絵はとても柔らかい印象になっているわ。

右はダ・ヴィンチの「モナ・リザ」の部分。

遠目から見ても右の方が柔らかい印象。

空気遠近法の使い手

また、これはダ・ヴィンチが開発した技法ではないけど、「空気遠近法」も多用したわ。

空気遠近法?

ものすごく遠くにあるものって霞んで見えるじゃない?

その遠くにあるものが霞んで見える現象を利用して遠近感を表現する技法よ。

日本の絵画だとわりと一般的な気がするような……。

濃淡だけで手前の松と奥の松を表現している。

空気遠近法の典型的な例。

歌琳さん、良いところに気がついたわね♪

日本は湿度が高く、遠くのものが霞むのは当たり前だから、絵画表現にも自然と取り入れられてきたわ。

一方で、ヨーロッパの地中海沿岸は、からっと乾いていて遠くの景色までクリアに見えるの。

なるほどな……!

気候条件の違いがあったのか!

そう。

だから、そのまま描こうとすると遠近感が出しづらいのよ。

けど、ダ・ヴィンチはより自然に描くために、空気遠近法を見事に取り入れて描いているわ。

空気遠近法で、遠くの山々を霞ませている。

「ダ・ヴィンチ」の作品はどこで見れる?

ダ・ヴィンチの作品を日本で見れる場所ってあるのか?

直接鑑賞することはできないけど、

「ダ・ヴィンチの作品を、分かりやすくい解説付きで全部見たい!」

という人は、ペンブックスの「ダ・ヴィンチ全作品・全解剖。」を買うのもおすすめだな!